第十五篇 破斥法轮功核心邪说“主元神修炼”佛法知识科普之一关于禅定

一.破斥法轮功邪教禅定邪见之概述

法轮功邪教关于禅修的认知也是错误的。

法轮功邪说中最具有迷惑性的内容,就是李洪志吹嘘的所谓最重大秘密、前人都不敢说的秘密—“主元神修炼”,其他所有修行方法都是麻痹主元神、修炼副元神,法轮功最大优点是”主元神炼功、主元神得法”。

李洪志贬低其他修行方法,说其他修行法门都是让主元神惚兮惶兮、不做主、或睡觉去,而去修炼副元神,特别是禅定中,都是让主元神什么都不知道、处于与睡觉相似的大昏沉状态。不了解佛法修行中禅定内容的人,很容易因此而被法轮功忽悠过去,为此在此章节系统介绍佛法中禅定相关的知识。

实际上修持佛法禅定时,没有哪种修法要求人修行时要惚兮惶兮。佛法禅定修行理论中说得很清楚,心的状态一般是三种,一种是向外放的状态,称为“散乱”,一种是向内收,称为“昏沉”或“掉举”,还有一种是正知正念的“觉知”状态,所有修行中都要求是第三种“觉知”状态,没有任何修法要求昏沉的,相反 “昏沉”是堕入畜生道的因,是要对治的违品。不能把“昏沉”当作入定,不昏沉、不散乱,这才叫“定”。

当然确实有一种密法修法,是在梦中修的,叫“梦光明法”。但“梦光明法”恰恰是要在梦中保持连续清晰的觉性,从而梦中知梦,梦中能做主,甚至在梦中做事与学习等,不是昏睡,什么都不知道。

这里引用当代禅宗大德南怀瑾老先生的《如何修证佛法》,来说明正确的禅定状态:

南怀瑾:“入定”究竟什么样

佛家讲修定,定在哪里?定在专一;道家讲的是静,静在哪里?静在专一……

学佛的人,首先遇到的一个困难,就是觉得思想、妄念不能断。其次觉得自己没有办法真正入定。因此用各种方法,参话头啦、观心啦、守窍啦、调气啦,守得紧紧的,想把妄念澄清下去,一般人都是在这个境界上转。

在这种情况下,许多人学佛学了很久,打坐也很用功,但始终无法入定,原因之一就是对定没有认识。大家以为什么都不知道叫定,觉得自己还清醒,就不是定。

什么叫定?有些人学佛学久了,会答复:既不散乱,又不昏沉叫定。那是讲道理,既不散乱又不昏沉到底是什么样子?讲讲看!若说没有样子,那你正昏沉;若说有样子,那你正散乱。若你觉得自己坐这儿,像蓝天一样的清明,那是幻想境界。要真做到没有身心的存在,而与天空一样清,无量无边,既不散乱,又不昏沉,若能如此,则可以叫做真如,差不多相像了。

一般人总以为稍微入定,就是什么都不知道。当你疲劳时打坐,而成真正不知道,那个是睡眠,是在昏沉,并不是入定。

另外法轮功邪定的修法就是其五套功法,也是李洪志吹嘘为,区别于其他修炼方法唯独修主元神的具体方式。此外李洪志还杜撰了一个邪说,说结跏趺坐进行禅修时,腿疼是在消业,腿疼的过程中,黑业转为德。大家不要去相信这个邪说。刚开始打坐时,腿疼主要是腿部气脉不通畅,能量无法通过去,通了后就不会疼了。此外打坐时,身体可能会有一些轻微的抖动,这些都是气脉运行的表现,不执著即可。

中医对人体的认识比较接近密法的一些理论。人体机体功能运行时,需要两种能量来源,一个是血液,主要运行管道就是血管,如动脉与静脉;另外还需要气,这个就是气脉,中医中有奇经八脉、任脉与督脉,此外还有带脉与冲脉;密法中经常会提到中脉与左脉和右脉,这都是气运行的通道,密法把中医所说的“气”称呼为“风”,其实是一个意思。

二.破斥法轮功“手印是佛的语言” 之邪说

李洪志每次所谓“讲法”完毕,必定会表演一个保留节目,就是打手印给大家看。在所谓“打手印”装神弄鬼、手舞足蹈时,他像一条盘在桌子上、不停摇头晃脑、吐着信子、准备攻击人的蛇一样,用手不停表演出各种动作,然后还美其名曰:这个手印是佛的语言,很了不起等等;并且还说佛讲法时不说话,都是打手印等等,把手印说得非常神神叨叨。这也是法轮功迷惑人的一个邪说,在此也特别进行澄清佛法修持的手印是什么。

手印(梵名mudra),也称印契,指修持密法时,行者双手与手指所结的各种姿势。音译做母陀罗、慕捺罗、母撩罗,或称印相、契印、密印等词。在修持密法时,为了快速得到本尊的加持而成就,需要做到与本尊的三密相应,即身密、口密、意密。身密即结手印,口密即持诵密咒,意密,即需要或观想本尊形象,或观种子字,或观咒轮,通过三密的修持,摄持住自己的妄心,从而入禅定。

所以密法修持时,不会如李洪志那样,像一条摇头晃脑的蛇动个不停地表演,所以没有法轮功邪教所谓“打手印”的说法。

密法修行时,会用一个词:“结手印”,即把手和手指结成为特定的姿势。结好手印后,一般根本印是保持寂静、安住不动;在为了通过修法来解决具体问题时,这个时候才会结用印,手印的个别指头才会动,并同时进行持咒和观想。

那么这个结手印的原因是什么?

有大德讲过结手印的原因,是修持与本尊相应的需要,就像收音机要接收信号时,要把接受频率调整到电台的发射频率,这样才能快速得到本尊的加持。我个人理解还有另外一个原因,就是密法修行时,身心都会发生很大变化,为了身体的气脉和能量流能相应改变,需要结手印。

从中医角度来看,人体是一个系统,手是整个身体的一个全息表现,通过手诊就能发现身体健康情况怎么样、哪些器官存在哪些问题,按摩手相关位置时,身体器官就会有相应的变化。而结手印时,手印姿势就会影响整个身体的气脉运行方式和路线,从而使得色身发生相应的变化。这个身体变化应该是结手印的一个重要原因。

另外手印也是一种妙用,所以手印的不同姿势,也有其具体不同密意所在。在此举药师咒和往生咒的手印为例说明

在修持药师法门时,会有多种手印,如下图所示,一是药师如来—法界定印

具体姿势:

以左膝托左手,掌心向上,右手同左手一般,重叠于左手之上,两拇指指端相拄。或有说定印上观药壶,药壶中纳十二大愿之妙药,来度脱众生。药师法界定印,与释迦牟尼佛、阿弥陀佛法界定印一样,是一个印。此定印属于体印。右手四指置左手四指上,表佛的四大加持众生的四大,两手拇指相抵,均归入空性――法界。如来定印是体,定印是不能动的,不要在结定印时手晃动。

其意为:

药师如来不仅医治我们身体上的病痛,也医治我们“智慧、悲心”不圆满的心灵。因众生一开始时无法感受其深邃的大愿,所以他先医治好众生身体的病痛,再医治众生的心灵。

第二个手印就是药师佛的根本用印,这个手印姿势具体是这样的:双手呈内缚状,两食指并拢竖起,手腕保持约二至三寸的距离。两拇指弯曲并交叉三次。

南怀瑾先生对药师佛手印的解释十分独特,他说手印左手的四指象征着众生的四大元素——地、水、火、风,它们代表了生命的构成与困扰;右手的四指则象征佛界的四大,寓意着智慧和治愈的力量。两个拇指交叉,象征着调和众生界和佛界的不调和,以此来化解一切病苦和障碍。

据南师说:世间万物的疾病和困扰往往源自于四大元素的失衡,因此药师佛通过佛界的四大来调和众生的困扰。

两拇指的弯曲交叉动作,象征着将众生的业障、界别之四大不调引向药壶,这药壶象征着理性的智慧和教化的力量,即理、智、教的三药。此外左手的内缚还象征着月轮,表达去除人我与法我的二我观念,体现了药师如来人法二空的空性智慧。

这个手印的核心理念是调和、疗愈和觉悟,因此也被誉为药师印。通过这个手印,药师如来展现了其慈悲与智慧的力量,帮助众生解脱病苦。

总的来说,药师佛手印图是一种富有禅意的象征,它传达了药师如来对众生的慈悲和对疾病困扰的疗愈力量。通过观察和理解这个手印,我们可以更直观地领悟到药师佛的精神内涵。

此外西方极乐世界的教主阿弥陀佛也有很多手印,在九品往生中,阿弥陀佛所结手印分别为“上品上生、上品中生、上品下生、中品上升、中品中生、中品下生、下品上升、下品中生、下品下生。”此九种手印,即自上品上生至下品下生的九种印相。又称为往生九品印。

另外修持往生咒等阿弥陀佛修法时,会结无量寿根本印,其印为:

阿弥陀佛根本印是阿弥陀佛于金刚界三昧耶会所结之手印。双手外缚、两中指竖起相拄,拇指相交叉,宛如莲叶一般。外缚是生死结缚之义,而莲表众生本具的佛性;把双腕举起,侧观五股,双臂竖起即是独股,外缚的八个指即是八叶莲花,中指的莲叶表本尊,臂下的五股是五凡五圣的十界平等,表凡圣不二之理。

手印似莲花形,可能还与阿弥陀佛是西方莲花部主尊有关。

同一个咒语,可能会因传承和起用目的不同,而存在不同的手印。此外结手印修持时,会对自身气脉运行起作很大影响,若不如法结印修持,可能会有意想不到的情况发生,在此特别说明不要未得明眼大德的指导情况下,擅自结手印修行。

三.关于禅修正确坐姿的说明

首先关于禅修的分类,分为安住修和观察修,所谓安住修,就是寂止,让妄心停息下来;观察修,就是用智慧去观察,如观身不净,如观诸法空性。这就是止观双运、轮番修持。

其次禅修要领是身要、语要、意要、心要。

“身要”是身体姿势,不存在男女因需要压制各自的阳和阴,而有不同的盘坐坐姿。

佛家禅修坐姿主要有二种,吉祥坐与降魔坐。吉祥坐分单盘与双盘,单盘坐,将右脚放在左腿上;双盘坐,最后将先将左脚放在右腿上、右脚放在左腿上;结手印以右手掌置左手上。降魔坐亦分为单盘、双盘,腿脚放置方位相反,最后将左脚放在右腿上;结手印以左手掌置右手上。吉祥坐与降魔坐,皆有传承;古印度保存下来的五世纪佛像坐姿,这二种坐姿都有,以吉祥坐为主。

天台宗、禅宗侧重降魔坐。天台智者大师在《小止观·调和第四》说:“夫初欲入禅调身者。……须善安身得所。初至绳床,即须先安坐处。每令安稳,久久无妨。次当正脚。若半跏坐以左脚置右脚(腿)上,牵来近身,令左脚指与右髀齐,右脚指与左髀齐。若欲全跏,即正右脚置左脚上,次以左脚置右脚上。次解宽衣带周正,不令坐时脱落。次当安手,以左手掌置右手上。重累手相对顿置左脚上,牵来近身,当心而安。”

北宋·长芦宗赜禅师在《坐禅仪》说:“欲坐禅时,于闲静处,厚敷坐物,宽舒繋衣带。令威仪齐整,然后结跏趺坐。先以右足安左髀上,左足安右髀上。或半跏趺坐亦可,但以左足压右足而已。次以右手安左足上,左掌安右掌上,以两手大拇指相拄。徐徐举身前欠,复左右摇振,乃正身端坐。”

全跏趺坐:互交二足,结跏安坐。右足在下为降魔坐,反之则为吉祥坐。

半跏趺坐:仅有一足上盘,俗称“单盘”。右足在下为降魔坐(如意坐),反之为吉祥坐(金刚坐)。

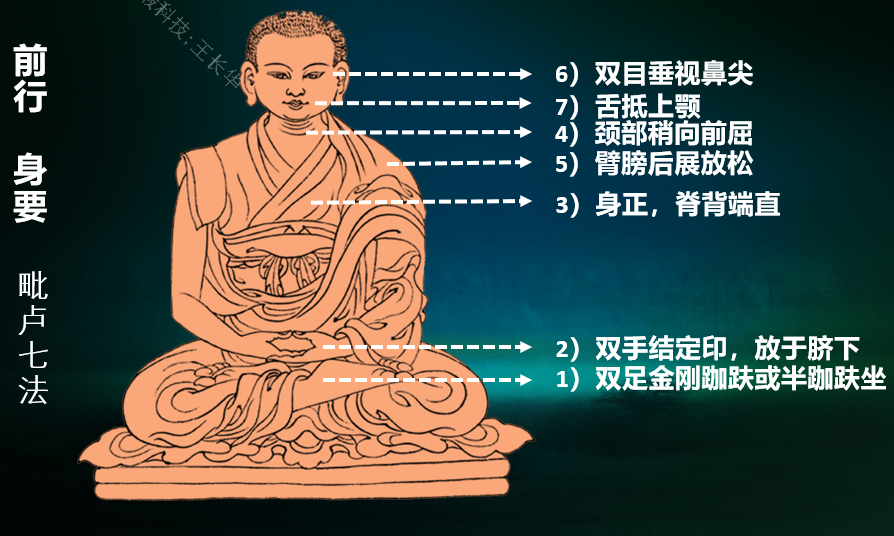

此外禅修的基本姿势就是毗卢七法,有7个注意点:

此外坐时,还要推开尾闾,不要压到尾椎骨最下面。所以打坐时最好要垫高臀部,使得身体的重心落在会阴穴位置,尾椎最下端不要受压迫。法轮功禅修姿势会使得腰椎和尾椎受伤、且气脉也不容易形成。

此外女性经期之间不要双盘,平时打坐也不要意守下丹田,这样容易崩漏,会很麻烦。

“语要”里面有排垢气和念缘起咒和字母咒。

“意要”就是要发起利他的菩提心。

持咒或念佛最好采用金刚持的方法,微声念诵,此外呼吸时,不可用嘴吸气。如果采用数息法,舌抵上腭、正常呼吸即可。

最后“心要”方面,远离两种错误状态,即心不要外散、放逸,也不要内收、昏沉。

四.佛法禅定修行的分类与次第概述

禅定作为菩萨修行六度:“布施、持戒、安忍、精进、禅定、智慧”中第五度,需要前面四度作为基础,而递进修行。禅定的修持,也会为后面智慧度(即证悟空性)打下基础。

佛法涉及禅定修持的经典可以说汗牛充栋,不过专门介绍禅定的经典可以概述如下:

1.) 三摩地王經(也称月燈三昧經)

2.)《禅秘要法经》

3.)《佛說大安般守意經》

4.)《入行论静虑品》

5.)《楞严经》

6.)《圆觉经》

此外佛法中禅定修持是有非常系统和次第的,也有一些专有法相名词,这里先介绍一些基本法相名词:

禅定:《六祖坛经》-外离相即禅,内不乱即定。外禅内定,是为禅定, 还有其他称谓,如静虑、等持。

奢摩他:《大乘义章》中说:“奢摩他,此翻名止。摄心住缘。”奢摩他,也就是止,即摄心住于缘,远离散乱。止–安住修。

毗婆舍那:《一切经音义》中说:“毗钵舍那,唐云观。”毗婆舍那,也就是观,即用具足正慧抉择诸法。观–观察修

止观双运:一般讲禅修的时候,上述这两种方法结合在一起,轮番进行。

三摩地:又称三昧、三摩提、三摩帝、三摩底、三么地、三昧地等,华译为定,即住心于一境而不散乱的意思。

此外下面也简单介绍一些禅定的境界分类:

欲界禅定:粗住、细住、欲界定、未到地定

色界禅定:初禅、二禅、三禅、四禅;

无色界四定:指无色界之空处定、识处定、无所有处定、非想非非想处定。四禅八定:也称“四禅四定“–四定与前四禅合称八定。故八定中包括四禅。

灭尽定:梵语nirodha-sama^patti。又作灭受想定,于其中,心与心所之流暂时中断。虽然其时一切名法活动已停止,但依然拥有保命之温身体还活着。

九次第定:此外在四禅八定再加上灭尽定,就是《楞严经》中说的九次第定。灭尽定是小乘圣者修持的禅定。

此外禅定境界还可以从心的安住程度分类,如九住心,在《瑜伽师地论》卷三十、《大乘庄严经论》称此九住心为‘九种心住’。指内住、等住(又称续住)、安住、 近住、调顺、寂静、最极寂静、专注一趣、等持,具体介绍如下:

第一阶(内住) : 可以觉知到对象,但常常给杂念、妄念拉跑。

第二阶(续住) : 较能长时觉知到对象,杂念少了些,但仍会卷入妄想中。

第三阶(安住) : 更能觉知对象,杂念生起后,能立刻拉回到对象上。

第四阶(近住) : 心能一直不离开对象,但有小杂念的同时生起。

第五阶(调顺) : 心能一直不离开对象,但心过松,清明度不足而有细昏沉。

第六阶(寂静) : 心能一直不离开对象,但心略紧,而有细掉举(妄 念)。

第七阶(最极寂静) : 心能一直不离开对象,保持适中,但尚有细昏沉与掉举的余势。

第八阶(专注一趣) : 心能一直不离开对象,保持适中,但尚须用一点心力来达成。

第九阶(等持) : 心能一直不离开对象,保持适中,完全不费心力,觉性自动持续成片。

那么在实际修持中,怎么入于这些禅定境界呢,在《乾隆大藏经八册》有详细介绍,初略说明如下:

1.)入初静虑。离欲恶不善法.有寻有伺.离生喜乐.入初静虑。

2.)入第二静虑。具足住寻伺.寂静住内等净心一趣性.无寻无伺.定生喜乐,入第二静虑。

3.)入第三静虑。具足住离喜住舍具念正知领身受乐.圣者于中能舍具念乐住.入第三静虑。

4.)入第四静虑。具足住断乐断苦.先喜忧没.不苦不乐.舍念清净.入第四静虑。

5.)入慈无量。具足住于诸有情.起与乐想作意.入慈无量。

6.)入悲无量。具足住于有情.起拔苦想作意.入悲无量。

7.)入喜无量。具足住于有情.起庆喜想作意.入喜无量。

8.)入舍无量。具足住于诸有情.起离苦乐平等想作意.入舍无量。

9.)入空无边处定。具足住于诸色中.起厌粗想作意.入空无边处定。

10.)入识无边处定。具足住于诸识中.起寂静想作意.入识无边处定。

11.)入无所有处定.具足住于无所有中.起寂静想作意.入无所有处定。

12.)入非想非非想处定。具足住于非有想非无想中.起寂静想作意.入非想非非想处定。

13.)具足住于灭想受定。起止息想作意.入灭想受定。具足住是菩萨摩诃萨安住如是所说静虑波罗蜜多.以无乱心于诸有情行财法施。

备注:5~8 是大乘的四无量心的修法,与小乘的略有差异。

在佛法禅定修持中,一般会寂止与慧观轮换修持,称为止观双运。

最早期禅定方法是如下两大甘露法门:

1.)不净观(具体修持方法见《禅秘要法经》);系统修持禅定的整个过程中,一般都会至少有一阶段,专门修持不净观。主要因为禅定修法对治目标主要是心散乱、不能专注,而心散乱的最大原因是贪欲,而贪欲中最根深蒂固的就是欲界的淫欲心。如《楞严经》中四种清净明诲所教诫那样,如不断淫欲心修持,必成魔王,贪享受、名誉等等;故此正常修禅定之前,会至少把修不净观作为基础修行的内容。

2.)数息法,也称安般守意法( 具体修持方法见《安般守意经》),后期所介绍的禅定一般是持咒和观想的方法,比如《观无量寿经》主要介绍的就是通过观想的方法入禅定。

五.观世音菩萨耳根圆通品修法略述

此外在汉传佛教中,最系统介绍禅定修法及其各种境界的经典是《楞严经》,也被誉为“禅定宝典”,其中介绍了二十五种主要的禅定修法,在这次楞严法会上,文殊师利菩萨推荐了,最适合我们这个娑婆世界修行法门,是观世音菩萨的耳根圆通法,是非常系统次第,也容易相应的禅定修持方法,特此分享如下,以便各位读者能与法轮功的邪定进行对比。

逸尘老师-观音菩萨开示的成佛之路(原名:关于耳根圆通法门 )

楞严法会上,观世音菩萨介绍了自身修持成功的经验,得到佛和文殊菩萨的高度肯定和赞扬。“此方真教体,清净在音闻。欲取三摩提,实以闻中入”。“反闻闻自性,性成无上道。”“此是微尘佛,一路涅槃门。” “未来修学人,当依如是法。我亦从中证,非唯观世音。”这是在楞严法会上对此一法门作出的权威性评价。这既是过去微尘诸佛所走的成佛之路,也是文殊证果之门,所以要求未来修学人,都应依这一法门来修练。

观世音菩萨所介绍的耳根圆通法门,一共只有五十二个字:

“初于闻中,入流亡所。所入既寂。动静二相,了然不生。如是渐增。闻所闻尽。尽闻不住。觉所觉空。空觉极圆。空所空灭。生灭既灭。寂灭现前”。

不要看轻了这五十二个字,它概括了修持成佛的全部过程。由于众生根器不同,走完这段路,需要几年几十年,甚或几世几十世。但是,你不要被漫长的时间吓住了。只要诚心如法修持,会有不同阶次上的成果的。观音菩萨获得的是最高成就。六祖慧能听到金刚经中“无所住而生其心”而悟道时,所证得的,是“尽闻不住,觉所觉空”旳境界。其余两步,六祖是以后经过苦修证到的。所以,决心解脱生死,跳出轮回,证得道果的修行人,应当毫无犹豫地行此法门。

由于观世音菩萨讲得太概括了,许多修行人都不知道怎样入手。现在我们来谈一谈如何入手,如何修。

首先必须明白,这个法门是在定中修的。观世音菩萨在讲述他的经验时,先说过这么几句话:“忆念我昔无数恒河沙劫。于时有佛出现于世,名观世音。我于彼佛发菩提心。彼佛教我从闻思修入三摩地。”这段话中,除了告诉我们观世音菩萨修此法门的时间和师承以外,还说了两点十分重要的内容:一是先要发菩提心,二是从闻思修入三摩地。

发菩提心是易于被忽视的,其实它十分重要,不发此心,即无此因地,是不能证得菩提道果的。如何发菩提心,请参阅海玉法师所著的《如何发菩提心》一书,海玉法师在书中有精辟的论述。从闻思修入三摩地,“闻”指能闻的闻性,思指正思惟,用正知正见去思惟佛理,三摩地就是正定。这就告诉我们,修此法门必须在定中修。

那么,没有修过禅定的人怎么办?那就得先修禅定。定力提高了才可以入于闻中。这是对普通修持者而言。文殊菩萨讲的“欲取三摩地,实以闻中入。”是对观世音菩萨修持方法的总结概括,观世音菩萨是遵照他的师父观世音佛的教导,从闻思入三摩地的。现代的修持者,自身条件千差万别,可根据实际情况,修好褝定,提高定力,才可进行下一步。

有人会问,修定要达到何种阶次才能启修耳根圆通法门呢?回答是:在四褝八定的任何一个阶次上,都可以启修耳根圆通法门。有人修定几十年都未进入初褝,是不是与此法门就无缘了呢?不是。你能达到初褝之前的未到地定,也可启修。未到地定的定相是“身心泯然虚豁,失于欲界之身,坐中不见头首床敷,犹若虚空。”觉出入息遍全身毛孔,息入无积聚,息出无分散,觉自身空假不实,亦知生灭刹那不住,根境识和合。在此境界,易发见思真解。

有人会问:我从未修过褝定,是不是不能修此耳根圆通法门呢?也不是。既然未修过褝定,又想修此圆通法门,最好的办法是从修褝定入手。一般说来,只要如法修习,信心坚定,一年左右的时间会修到未到地定。(请参阅拙著《禅定指要》一书中“十六特胜观”一章)。

还需要说明,定的工夫越高,对修耳根圆通法门越有利。如果四褝八定已完全证得,再修此法门,那么此生必证佛果。需要提醒的是,若已进入初禅,不应轻易放弃或改变修行方向,因为进入初禅后,定中易于发生飞跃性变化,把握住了时机,会跃向高阶次。在巩固好已达的定境后,感觉再前进已很困难,此时,即可转修耳根圆通法门。这是充分利用自身潜质。

下面,回到观世音菩萨的五十二字“真经”上来。“初于闻中,入流亡所。’初,是开始。闻中,是能闻的闻性之中。这个初于闻中,不是说进入就可进入的,他要靠定的工夫。不能入定,这一步无法开始。“入流亡所”,入流是心光内照,反闻闻自性。出流是向外驰求,遀尘攀缘。入流之流是法性流,出流之流是轮回流。初修此法门者,常会遇到出流的干扰,心往外驰,随尘攀缘。所以,必须以定力来排除干扰。“亡所”,亡是消失忘却,所指声尘。由于心光内照,反闻闻自性,其结果是忘却外边的声尘,听不到外面的声音了。这就叫解动尘之结,在这里,亡是解脱之义。这段工夫是在“反闻”上面做,通常人们“闻”的工夫是向外的,现在要它向内,去闻自性,难度有点大,需要有个过程。成功了,外尘声音自然消失。(自然消失是一种方便说法,其实就是听不见了,就好像把耳机的开关关闭了。)许多修定的人,都有过同类的体会,进入定境,外界的声音都听不见了。因为他们不是修的耳根圆通法门,故以下的发展不同。这里还要强调一下,修此法门,是以楞严经为指导的,故应在修持阶段,利用时间反复精读楞严经。

上面讲到这一步是解动尘之结,这个“结”字是什么意思呢?是结集、系缚之义,烦恼的异名。系缚众生而不使解脱,故谓之结。是生死之因,为烦恼而结集生死,故谓之结。修此法门,就是要解脱这些系缚众生生死的“结”,一共有六个,即1、动尘结。2、静结。3、根结。4、觉结。5、空结。6、灭结。六结既解,五阴全破,妄尽真露,寂灭现前。那就是证得圆通了。证得圆通,即是与佛同体,与佛同用,超出世间出世间,十方圆明。

“所入既寂,动静二相,了然不生。”所入既寂,是上一步解脱动尘之结后所进入的静境。这还是在色阴区宇里,故不能住于此静境中。要把静相也去掉,做到动静二相了然不生,才能破静结,也才能破色阴区宇。但是,动相易舍,静相难弃。许多修持者在此境踏步不前,原因是修持者易于认知动尘的干扰和违害,因而对动尘易生厌离心。但对静相就不同了,许多人打坐就是为了入静,现在一入静境,便生贪爱之心。难于舍弃。没有认识到“动”是尘,“静”也同样是尘。若无精纯的见地,若无深定的工夫,若无自我警策,便会在此静境中徘徊一生。虽然定力会提高,但已不是此一法门了。

我们知道,摄心于一,可入定境,心光内照,可去动尘。静尘怎么去?仍然是加深定境,仍然是反闻闻自性,仍然是心光内照。此一工夫需要时间,在定中仔细体味、探索动静二相了然不生的境相。认识上必须明白,动和静都是尘相,只有闻性是不动不静的,若守住静相,下一步便无从进入,静结便不能解,事关生死,岂能停滞不前。如此对静相心生厌离,定工深入,动静二相,便会寂灭,如此才会出现“了然不生”的妙境。如此便解了静结。这是第二结。如此也就破了色阴。

“如此渐增,闻所闻尽。”“如此”,指的是动静二相了然不生的境界,“渐增”是指在此境界中不断增加定力。为什么提出渐增呢,因为那个静相还要不时出来扰乱,只有逐步提高定力,做到定心坚定,静相才不会再现。继续修下去,能闻之根,随所闻之尘的消失而一同消失。这就是闻所闻尽的境界。这一步是把根结解脱,是破掉前五识的受阴。

能修到这一步,是很不简单了,五阴已破了二阴,己没有能受和所受。但要明白,这不是短期内所能达到的。它无可量化,难于用语言来描绘达到这一目标的过程。观世音菩萨也只说了结果,没有讲过程。修持者想了解如何达到的过程,以便仿效。但菩萨未讲,大约是众生的情况千差万别,要自己去探索寻觅体悟。如果说有诀窍,那就是在定中求,求是一个方便之说。心经上说:“观自在菩萨行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空。”这句话为我们透露出宝贵的信息,菩萨照见五蕴皆空(换句话说就是破五阴),是在深定中实现的。修此法门,定境一步比一步深,就是在“行深般若波罗蜜多”。修行者同样为了“照见五蕴皆空”。这个定不是一般的定,是大定,是楞严大定。

还要谈一下理上的问题。修此法门,如不解决好理论问题,做不到事理双融,修持想获得顺利进展是很困难的。观世音菩萨在心经中说:“色即是空,空即是色,色不异空,空不异色,受想行识,亦复如是。”菩萨告诉我们色空不二、受空不二、想空不二、行空不二、识空不二的道理,明白这个道理,才可能把五蕴照空。在“闻所闻尽”这一步上,因为涉及受阴,理论上要明“受即是空,空即是受,受不异空,空不异受,”的道理,用这个理论武器作指导,才能解根结,破受阴。

“尽闻不住,觉所觉空。”这一步是解觉结,破第六识的想阴。上一步是把能闻和所闻都消尽了,但还有觉知的觉,所以,还不能住在上步所达到的境界里,还需要继续修行。在深定中去空掉能觉和所觉,这个难度是很大的。理论上要明白:想即是空,空即是想,想不异空,空不异想。想和空是不二的。这一步要达到的,即是金刚经所说的“应无所住而生其心”,六祖闻之而悟道的境界。修出无所住心来,便是觉所觉空。大约要数年或十数年功夫,才能达到这一步。(这也是因人而易,因为各人的根器不同,修持积累不同。)达到这一步后,便执着全无了。

“空觉极圆,空所空灭。”上一步把能觉和所觉都空了,还修不修?这个问题很重要。有的人认为,五阴已破了三阴,已经能无所住而生其心了,执着全无,达到当年六祖悟道时的水平了,还修什么?这不对。当年六祖写出“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处染尘埃。”的偈语时,已经证到觉所觉空的境界,但六祖的修炼并未停止。因为他知道,那个“空”还未去掉,还须继续修行。他离开五祖到深山中与猎户为伍的十多年中,他不是去悠哉游哉了,而是去苦修去了。只有把能空和所空都除尽,才能解空结,才能破行阴。

修行人有一种习气,一是喜静,二是爱空。在初修阶段,静和空都是孜孜以求的神圣目标,常作如是想则习气形成。此种习气会障碍修行。人们但知进入空境之不易,但须明白这还只是向上攀登的一个阶次,不是目的地。

“空觉极圆,”是承上一步“觉所觉空”来的,觉所觉空,是把能觉空掉,还要把所觉知的一切都空掉。眼前全是空了,该怎么办?该去探究空何所依,在深定中去探究,用自性之光去探究。在这关键时刻,菩萨告诉我们他的宝贵经验,那就是“空觉极圆”。空觉是十分圆融的,在深定中去证得这种圆融。这个“极”字很重要,极是极点,是最边上的边沿,但,空是没有边沿没有极点的,你要是在深定中如此探究下去,会出现一个奇妙的结果,那就是“空所空灭”,能空和所空都灭尽了,消失了。这就是解脱第五个结空结,破了第七识的行阴。

不要忘记:行即是空,空即是行。行不异空,空不异行。

“生灭既灭,寂灭现前。”这是解最后一结,也是破最难破的第八识的识阴。上一步把能空和所空都灭尽了,似乎是己到尽头了,其实,并非如此。还有一个灭字未除,灭和生是对待的,有灭就有生,而佛法是不二法门,有对待,就不是究竟,就还要继续修。直到把生灭二相都消尽,才能解第六个灭结。灭相是最难消的,可以说是耳根圆通法门最难的一关。如何才能使灭相全消,只能是在深定中去进行。用自性之光去观照生灭相,生灭相自会消除。因为诸法体性是不生不灭的。

“寂灭现前”中的寂灭二字要解释一下。寂灭是梵文涅槃的意译。其体寂静,离一切之相。故名寂灭。到这一步,寂灭现前了,就是不生不灭的境界现前了,亲证佛果,得证圆通了。这时,会“忽然超越世出间。十方圆明,获二殊胜。一者上合十方诸佛本妙觉心,与佛如来同一慈力。二者下合一切六道众生,与诸众生同一悲仰。”

这个法门修到这里,六结尽解,五阴俱破,妄尽真显,寂灭现前,得证圆通了。

这就是在楞严法会上,佛让文殊菩萨为阿难选的最当其根的方便法门。也是文殊菩萨为后世众生选的,佛灭度后,此界众生修菩萨乘,求无上道,最易成就的方便法门。

最后,我们再敬录文殊菩萨的几句偈语,与修行人共同体会悟解:

觉海性澄圆,圆澄觉元妙。元明照生所,所立照性亡。

迷妄有虚空,依空立世界。想澄成国土,知觉乃众生。

空生大觉中,如海一沤发。有漏微尘国,皆依空所生。

沤灭空本无,况复诸三有。归元性无二,方便有多门。

圣性无不通,顺逆皆方便。初心入三昧,迟速不同伦。

此方真教体,清净在音闻。欲取三摩提,实以闻中入。

大众及阿难,旋汝倒闻机,反闻闻自性,性成无上道,

圆通实如是。此是微尘佛,一路涅槃门。过去诸如来,

斯门已成就。现在诸菩萨,今各入圆明。未来修学人,

当依如是法。我亦从中证,非惟观世音。诚如佛世尊,

询我诸方便。以救诸末劫,求出世间人。成就涅槃心,

观世音为最。